第一作者:王炎鋒

通訊作者:丁杰(南京大學(xué)) Chad D. Vecitis (哈佛大學(xué)) 高冠道(南京大學(xué))

發(fā)表期刊:Environmental Science & Technology

期刊5-Year Impact Factor:11.4

第一單位:紹興文理學(xué)院

論文DOI:https://doi.org/10.1021/acs.est.3c07674

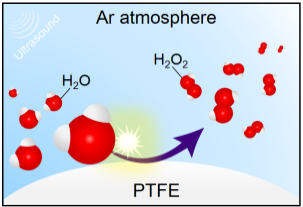

圖片摘要

研究介紹

過(guò)氧化氫(H2O2)是一種綠色環(huán)保的化學(xué)氧化劑,,廣泛應(yīng)用于消毒,、電子、造紙/紙漿漂白和環(huán)境保護(hù)等,。當(dāng)前,,蒽醌氧化是工業(yè)上合成H2O2的主要方法,,但該技術(shù)需要輸入大量能量,同時(shí)會(huì)產(chǎn)生有害的有機(jī)污染物,。因此,,亟需開(kāi)發(fā)一種高效、經(jīng)濟(jì)和綠色的H2O2合成方法,。

當(dāng)前,,合成H2O2的主流途徑主要有兩種,一種是通過(guò)氧還原(O2 + 2e? + 2H+ → H2O2; E0 = 0.695 V vs. SHE),,另一種是通過(guò)水氧化(2H2O → H2O2 + 2e? + 2H+; E0 = 1.776 vs. SHE),。通過(guò)氧氣還原合成H2O2的途徑在能量上是有利的,但水中的溶解氧濃度低(僅為~8 mg L?1),,雖然曝氣可以有效提高溶解氧濃度,,從而提高H2O2產(chǎn)率,但也存在氧利用率低,、能耗高等問(wèn)題,。

利用水氧化直接合成H2O2是一種有前景的替代途徑。但同時(shí)也面臨一個(gè)主要問(wèn)題,,水也可以通過(guò)4電子氧化產(chǎn)生氧氣(2H2O → O2 + 4e? + 4H+; E0 =1.23 vs. SHE),,該反應(yīng)比2電子氧化成H2O2具有更低的能量勢(shì)壘,,因此直接水氧化合成H2O2存在很大的熱力學(xué)障礙。同時(shí)反應(yīng)過(guò)程中也要防止H2O2繼續(xù)氧化為HOO?和O2,。由于能量需求以及選擇性問(wèn)題,,水氧化合成H2O2的研究有待進(jìn)一步發(fā)展。

日前,,我校生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院教師王炎鋒提出了一種利用聚四氟乙烯(PTFE)-水接觸電催化合成H2O2的方法,,該系統(tǒng)基于接觸起電原理,在純水,、常壓,、無(wú)犧牲劑的條件下,H2O2的產(chǎn)量高達(dá)24.8 mmol gcat?1 h?1,,超過(guò)了目前最先進(jìn)的水性 H2O2 粉末催化劑的性能,。同時(shí)該系統(tǒng)可以不依賴氧氣,直接分解水合成H2O2,,在厭氧廢水處理中具有廣闊的應(yīng)用前景,。

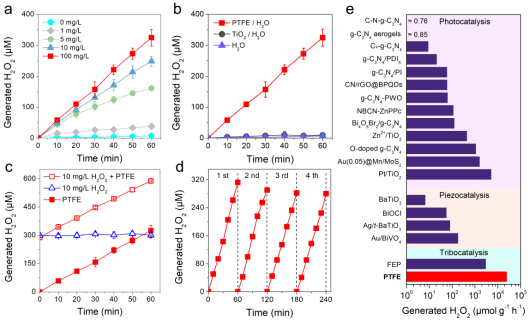

催化劑濃度從1 mg/L增加到100 mg/L, H2O2濃度從37.8 ± 5.2增加到324.8 ± 27.2 μM,,整個(gè)反應(yīng)過(guò)程符合零級(jí)動(dòng)力學(xué)特征,;在無(wú)催化劑以及以TiO2為催化劑的體系中,H2O2的產(chǎn)量幾乎可以忽略不計(jì),,證實(shí)H2O2是由PTFE催化主導(dǎo)產(chǎn)生,;循環(huán)實(shí)驗(yàn)證實(shí)PTFE催化劑非常穩(wěn)定;與常見(jiàn)的光催化劑和壓電催化劑對(duì)比后發(fā)現(xiàn),,PTFE催化劑顯示出最佳的H2O2合成性能,。

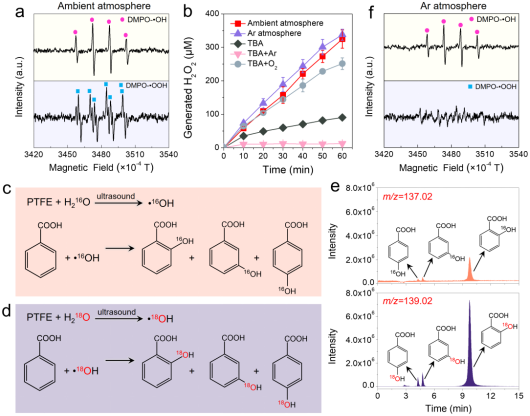

電子順磁共振、自由基捕獲以及同位素等實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),,在環(huán)境氣氛中PTFE-水摩擦催化產(chǎn)生H2O2可以通過(guò)?OH的重組和O2的1 e?還原路徑產(chǎn)生,,而在無(wú)氧條件下?OH的重組是H2O2生成的主要途徑。PTFE催化系統(tǒng)在厭氧和有氧條件下都能獲得較高的H2O2產(chǎn)量,,只是在不同的氣氛下經(jīng)歷的反應(yīng)過(guò)程和機(jī)制不同,。此外,該系統(tǒng)在在弱酸性,、中性或堿性條件下(pH=3~10)進(jìn)行,,環(huán)境中大多數(shù)無(wú)機(jī)陰陽(yáng)離子對(duì)H2O2產(chǎn)生無(wú)顯著影響,滿足在天然水體中的應(yīng)用范圍,。

上述研究以“O2-independent H2O2 production via water-Polymer contact electrification”為題于2023年12月20日在線發(fā)表于Nature index期刊(環(huán)境領(lǐng)域頂級(jí)期刊)Environmental Science & Technology,。論文第一作者為我校生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院王炎鋒博士(我校為第一單位),通訊作者為南京大學(xué)的高冠道教授,、丁杰助理研究員以及哈佛大學(xué)的Chad D. Vecitis教授,。研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金,、中國(guó)博士后科學(xué)基金和污染控制與資源化研究國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放基金等資助。

作者簡(jiǎn)介

第一作者 王炎鋒

生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院教師,,博士,,主要研究方向?yàn)楦呒?jí)氧化/還原水處理技術(shù)。主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金,、浙江省自然科學(xué)基金青年探索項(xiàng)目,、中國(guó)博士后科學(xué)基金面上項(xiàng)目各1項(xiàng),相關(guān)成果以第一作者在Nature Communication,、Angewandte Chemie International Edition,、Environmental Science & Technology等期刊發(fā)表。授權(quán)中國(guó)發(fā)明專利3項(xiàng),,美國(guó)發(fā)明專利1項(xiàng)。

編輯:蘇標(biāo)標(biāo) 嚴(yán)許媖

浙公網(wǎng)安備 33030402000759號(hào)

浙公網(wǎng)安備 33030402000759號(hào)